在上海车展的光辉下,是贸易战下的全球汽车产业衰退

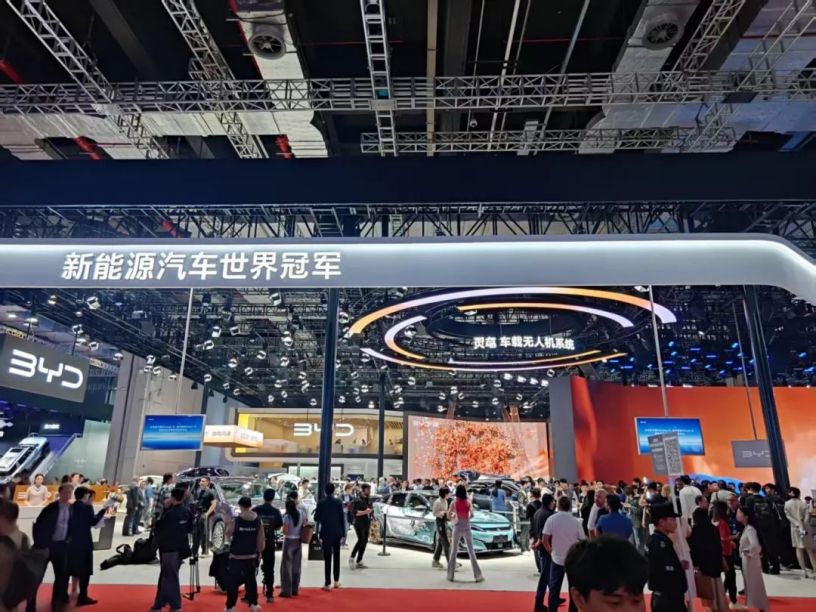

2025 年的上海车展于 4 月 23 日至 5 月 2 日在国家会展中心(上海)举行,作为全球汽车行业的风向标,本届车展以 “拥抱创新 共赢未来” 为主题,展现出汽车行业向着电动化、智能化、网联化深度融合发展的趋势。

此次车展规模宏大,展出总面积超过 36 万平方米,启用国家会展中心(上海)13 个室内展馆,共邀请到来自 26 个国家和地区的近 1000 家中外知名企业参展,涵盖乘用车、供应链、智能化技术三大核心展区,预计发布超 100 款全球首发新车。

从品牌参与度来看,国际豪华品牌与中国自主品牌同台竞技,新能源品牌占比超 40%,众多国际科技企业也首次参展,推动汽车与多领域深度融合。这不仅体现了上海车展的全球影响力,也反映出汽车行业各参与者的战略布局和对中国市场的重视。

我们可以看到,面对中国车企的崛起,外资品牌也在积极调整策略。大众一直以来都是拥抱中国市场的急先锋,大众计划到 2027 年在中国推出超过 20 款新的电动和混合动力车型,并特别为中国数字生态系统开发了驾驶辅助系统。宝马也计划和我国本土AI DeepSeek深度合作,推出更适合中国消费者习惯的车载人工智能技术,想要借由本土力量,实现由马力到算力的跃升。外资品牌深知,要想在中国市场继续立足,必须深入理解中国消费者的需求和偏好,并结合当地的技术和文化特点,进行本土化的产品设计和研发。这种本土化策略不仅体现在产品外观和功能上,还体现在技术应用和服务模式上。它们试图通过与本土科技企业合作、优化供应链等方式,降低成本,提高效率,以应对中国车企的价格竞争。

无论是否有着主场优势,我国车企已经开始逐渐向汽车产业的舞台中央靠近,我国车企在技术研发上投入巨大,这使得它们在电动汽车关键技术领域取得了领先地位。以电池技术为例,我国拥有全球顶尖的电池供应商,像宁德时代,其研发的第二代神行超级快充电池,有望解决电动汽车续航里程和充电时间的痛点,为用户带来更便捷的使用体验。而智能驾驶系统方面,我国企业也在不断探索和实践,通过融合传感器、芯片等技术,实现车辆的自动驾驶功能,提升驾驶安全性和舒适性。

一届届的车展成功举办,让我们似乎忘了,世界正在长期处于贸易战、去全球化的阴霾之下,汽车产业链条极长,是全球化分工协作的典型代表。在我国上海车展成功举办的光辉之下,是全世界范围内汽车产业和车展的萧条。特朗普政府的关税大棒一次次地挥舞,已经成为悬在全球汽车产业头顶的达摩克利斯之剑,

2025年第一季度,欧盟新车市场出现萎缩,注册量同比下降1.9%。纯电动汽车(BEV)市场份额从2024年的12%提升至15.2%,欧洲电动化趋势的加速,混合动力汽车以35.5%的市场份额继续领跑,成为消费者首选,而传统汽油和柴油车市场份额则大幅下滑至38.3%。而在另一方面,受美国关税的影响,2月欧盟对美国的汽车出口同比增长了22%,抢出口现象明显。根据彭博研究报告,关税可能导致欧洲汽车制造商今年损失58.8亿欧元利润,受影响最大的两家包括Stellantis和大众汽车集团。贸易政策的不确定性增加了欧洲汽车产业的运营风险,影响了企业的利润和市场竞争力。

而美国本土的汽车产业同样受到了一些影响,2025年4月3日起,美国对所有进口汽车和轻型卡车加征25%的关税。这一政策引发了诸多负面效应,一方面,进口汽车和零部件价格普遍上涨,进而导致国内生产商成本上升。据预测,若关税政策持续数月,2025年美国汽车销量可能会下降至1550万辆。

在全球汽车产业逐渐低迷的大背景下,车展这一盛会自然也受到了严重冲击,不少知名车展纷纷停办。

日内瓦车展有着 “国际汽车潮流风向标” 之称,多年来一直是欧洲最具影响力的汽车展览之一。然而,自2020年起,日内瓦车展便因多种因素停办,其中贸易紧张局势导致汽车制造商面临不确定的市场环境,参展积极性降低是一个重要原因。部分车企考虑到成本和收益,逐渐减少对传统车展的投入,使得车展在资金、规模和影响力上都受到冲击;

法兰克福车展作为德国传统汽车工业的展示窗口也未能幸免。贸易摩擦引发的市场动荡,使汽车制造商在全球范围内的销售和生产布局受到挑战,参展商对投入高额资金参展持谨慎态度。同时,贸易壁垒也影响了跨国车企之间的技术交流与合作,法兰克福车展的影响力和吸引力因此受到影响,最终不得不迁址慕尼黑,但颓势仍未得到明显扭转;

在美国,底特律车展曾是北美地区最具代表性的汽车盛会之一,见证了美国汽车产业的辉煌。但近年来,由于贸易摩擦带来的行业不确定性,参展商数量大幅减少。贸易争端导致汽车零部件供应受阻、成本上升,车企的经营压力增大,使得底特律车展的吸引力大不如前,逐渐失去了往日的光彩。

无疑,如今的汽车市场已经是往日辉煌不再,贸易战对全球经济增长造成负面影响,导致消费者了信心下降、市场需求萎缩。汽车企业面临销售下滑、利润减少的压力,直接削减了在车展等方面的营销支出。加之,汽车产业链全球化程度高,汽车企业若无法及时获得生产所需的零部件,就无法正常生产参展车辆,甚至可能无法参展。

过去十年,我国的汽车产业发生了惊天动地的变化,在过去的日子中,我国一直坚持对外开放,降低汽车进口关税,扩大市场开放程度,吸引众多国际品牌合资进入国内,“以市场换技术”。同时我国政府积极推动本土的汽车产业的发展,出台一系列支持政策,如新能源汽车补贴、购置税优惠等,为汽车企业创造良好发展环境。在外商的技术+政策的引导下,让我国的汽车产业从2014年不足8万辆的产销量,到2024年惊人的12.88万辆产量和12.86万辆销量,十年间实现了百倍增长。

作为世界上最大的汽车消费国和生产国,上海车展自然受到的冲击相对较小,在一片哀景的全球汽车市场上显得格外耀眼。但是,上文也说过,“汽车产业链条极长,是全球化分工协作的典型代表”,在如此波谲云诡的国际局势下,挑战依旧严峻。

市场竞争加剧造成价格下行压力、全球供应链中断影响生产稳定性,无疑都在严重威胁我国的企业产业。根据行业数据显示,在过去的2024年,我国的汽车产业利润整体下降8%,行业利润率降至4.3%。部分制造商甚至陷入每售出一辆车就亏损的困境。

另一方面,除了车企利润一直在下滑,在消费端,中国汽车市场也进入了“非刚需不换车”时代,2022年新车销量同比仅微增2.1%,2023年前三季度增幅收窄至0.3%。而更加重要的一个数据是,我国居民的换车周期,从2018年的4.5年延长至2023年的6.2年,90后群体首购比例从2019年的58%骤降至2023年的37%。而90后购车的影响因子,“品牌”这个因素正在快速下降,新一代的年轻人们更看重智能“性价比”。贝壳研究院数据显示,Z世代购车预算中用于智能座舱、自动驾驶的投入占比达28%,远超外观设计(12%)和品牌溢价(9%)。这一变化直接导致了消费决策中实用主义考量的强化:10万元以下入门级市场销量连续三年萎缩,30万元以上高端市场保持12%年均增长,而占据市场主体的10-25万元区间陷入零和博弈。消费者更倾向于"要么满足基本代步需求,要么实现消费升级"的极端选择。

因此,在今天上海车展的喧嚣背后,笔者也想给莅临车展的读者们一些思考:下一步我国的汽车产业出路在哪里?中国汽车产业正站在十字路口。

最后,笔者想说,这次车展,是全球贸易脱钩的发令枪还是合作的突破口?笔者也很难给出一个结论,但从2025年上海车展的高涨参展热情中不难发现一个趋势:车展之上,越来越多的厂商选择“去敏感化”展示:如对芯片、电池管理系统、毫米波雷达等敏感模块只做“封闭式介绍”,或直接采用国产替代版本以规避外部干预,贸易战的恶果已经在细微处有所现象。就像奥迪首席执行官,格诺特·德尔纳所言,“关税不是解决办法,它们阻碍创新,造成虚假竞争。”

放眼当下,无论是零部件的供应保障,还是智能驾驶技术的协同推进,全球汽车产业的未来走向,无疑将是开放包容、紧密协作、多元交融的。全球汽车产业的融合与共享,正于这浩荡的时代浪潮中不断深化,向着更加光明的远方坚定迈进。

乐观来看,就算目前硝烟四起,全球品牌依旧积极参展,这说明,企业仍对中国市场保持高度关注。我国不仅是全球最大的汽车消费市场,还是智能网联、电动化技术的核心试验场。在“产业链全球化”已深度交织的当下,短期的摩擦很难立即割裂这种互相依存的关系。这也许是我们最大的底牌。

上一篇:TP-Link遭美国反垄断调查